【二】

自文革结束后,伤痕记忆者对新中国的历史和文化形成了一定的共识。这种共识充斥在他们的回忆录和伤痕文学、伤痕史学中。本文所关注的陈明远即在发表于1986年的一篇回忆中说:“对于这个一切被颠倒了的恶浊世界我已无可留恋。批斗、毒打、游街、示众、‘打翻在地,再踏上千万只脚’。我多年来从事的科研成果被没收,呕心沥血的诗歌作品被付之一炬;一些知心朋友们,自杀的自杀、监禁的监禁,被逼死、被逼疯、被毒性拷打致残……庄严的宪法成为一纸空文,大字报、‘红海洋’、铺天盖地,鬼画符一样令人恶心;‘语录歌’、‘样板戏’整天在耳边嚎叫……我的耳目五官已经到了忍无可忍的地步,只希望这场噩梦早一点儿结束。”[8] 陈明远的朋友们在吹嘘陈明远的文章中说:“有毛一代,就是一个无美的时代,‘美学’始终被视为资产阶级的东西,是批判的对象。所以,经过‘思想改造’的所谓文艺工作者基本上没有审美情怀和审美自觉,自然,从他们的作品中想看到美。也就难了。”[9]

面对如此不堪的历史,伤痕记忆者总是在回忆录中将自己打扮成“慷慨赴义”的英雄。陈明远就回忆说:“我下定决心要在这国无宁日、民不聊生的昏暗时代,树立一个堂堂正正的中国人形象,步先烈们的后尘,从容就义,以死来表示对法西斯暴行的最强硬的抗议!”[10]他们由此产生出一种新的英雄/奸佞的二元对立思维。和他们有着相似境遇的新中国历史上的受难者和边缘人物跃身一变而为文化英雄,而对那个时代大唱赞歌的郭沫若自然就属于非我族类的奸佞了。如陈明远的朋友丁东就如实说道:“本世纪中叶以来,中国知识分子是在一场接一场运动中度过的。除‘文革’那一场运动对郭老有所伤害而外,郭沫若一直充当革命动力。一方面,他率先对诸如胡适派、胡风集团、右派分子等革命对象声讨、批判;一方面,他对毛泽东歌功颂德,那些白纸黑字已经很难经受历史的检验,有些明显过头的话甚至成为笑柄。”[11] “郭老在‘科学的春天’开始不久就去世了,当时官方评价极高,有与鲁迅并肩的美誉。但我和周围的朋友私下议论时,总觉得我们这一代人对郭老的感受与官方的评价有较大的差距。”[12]

《郭沫若书信书法辩伪》书影

但问题在于,郭沫若在《女神》时代的超人才华,在历史考古研究中的杰出成就,在北伐和抗战中正义凛然的表现,这都是伤痕记忆者难以否定的。为何同一个人,在新中国成立前是知识分子的真正代表,而在共和国历史上却“成为笑柄”?伤痕记忆者难以自圆其说。于是,他们想到的合理解释是:天纵聪明的郭沫若在新中国只是“逢场作戏”,他内心对新中国和自己的表现不以为然。但这需要证据。丁东就说:“我无意嘲笑郭老。明眼人一看即知,郭老晚年表面上地位显赫,实际上并无尊严。否则,年轻时曾经呼唤凤凰在烈火中再生,到暮年何必如此阿谀?”“我只是想找到一个通向他内心世界的窗口。”[13] 郭沫若发表的大量诗歌和文章都十分坦率地表露了他对新中国和中国人民的真诚赞美,这难道还不能反映郭沫若的内心世界么?可见丁东所谓的能够“通向”郭沫若“内心世界的窗口”,显然是有特定指向的、跟郭沫若公开发表的诗文完全不同质的文字。

而陈明远也面临着他自己的特殊困难,他在已经公布的抄件、发表的回忆文章和出版的诗集中屡次表明,郭沫若是他的诗歌教师,“《新潮》是在郭老师指导下进行的”[14]。但陈明远和他的朋友们又公开否定新中国,否定郭沫若为新中国所唱的赞歌。那样一位擅长于写作不光彩赞歌的郭沫若,却指导出陈明远创作出追求“真美”、“开一代诗风”[15] 的好诗来,这难道不是明显的矛盾么?陈明远毕竟聪明,他终于找到了一条解决办法:在郭沫若公开发表的诗作和他私下对诗歌的品评中划一条界限,“郭老后期的诗学观点和他的诗作实践,一直存在着很大的矛盾。”[16] “郭老后期在内心深处的诗学观点、理想与追求,跟他对外应酬的某些‘大白话诗’及表面文章,两者之间一直存在很显著的矛盾。对于这样充满矛盾的混合体的一分为二,乃可发掘出郭老的真面目。”[17] 而“内心深处的诗学观点”只靠陈明远的回忆还不具备说服力,必须由“郭沫若”现身说法。

一方面是陈明远的朋友们对“通向”郭沫若“内心世界的窗口”的寻觅和召唤,另一方面是陈明远自圆其说的需要,80年代后期,托名“郭沫若”的第三、四批抄件被陈明远伪造出来了。在这两批抄件中,“郭沫若”引人瞩目地对新中国历史进行了猛烈抨击,对自己在新中国成立后的新诗创作进行了严厉批评。

“郭沫若”猛烈批评他的时代。“现在哪里谈得上开诚布公。两面三刀、落井下石,踩着别人的肩膀往上爬,甚至不惜卖友求荣者,大有人在。”[18] “大跃进运动中,处处‘放卫星’、‘发喜报’、搞‘献礼’,一哄而起,又一哄而散;浮夸虚假的歪风邪气,泛滥成灾。……‘上有好之,下必甚焉’。不仅可笑,而且可厌!假话、空话、套话,是新文艺的大敌,也是新社会的大敌。”[19]

《女神》书影

“郭沫若”十分丧气地承认《新华颂》与《百花齐放》以及自己在新中国成立后创作的新诗都不是“新诗”。“我的那些分行的散文,都是应制应景之作,根本就不配称为是什么‘诗’!”[20] “确实如你所指摘的:《新华颂》里没有多少‘新意’。我自己还要加上一句:甚至没有一首可以称得上是‘新诗’!所有的只是老掉了牙的四言、五言、七言老调,再有就是一些分行印出来的讲演辞。”“近二十多年来我所发表的许多所谓的‘诗’,根本就算不上是什么文艺作品!这都是我的真心话。”“我的《百花齐放》是一场大失败!尽管有人作些表面文章吹捧,但我是深以为憾的。”“尽管《百花齐放》发表后博得一片溢美之誉,但我还没有糊涂到丧失自知之明的地步。那样单调刻板的二段八行的形式,接连一○一首都用的同一尺寸,确实削足适履。倒象是方方正正、四平八稳的花盆架子,装在植物园里,勉强地插上规格统一的标签。天然的情趣就很少很少了!……现在我自己重读一遍也赧然汗颜,悔不该当初硬着头皮赶这个时髦。”[21]

“郭沫若”在繁忙的行政事务中倍感疲倦,对环境十分厌恶。“自从建国以来担负了国家行政工作,事务繁忙;文艺女神离开我愈来愈远了。不是她抛弃了我,而是我身不由己,被迫地疏远了她。有时候内心深处感到难言的隐衷。”“现在我国的新诗那里称得上有什么‘坛’来?别看一些自诩为‘新诗人’者架子十足,也不过是写走江湖的天桥把式而已。”“建国以后,行政事务缠身,大小会议、送往迎来,耗费了许多时间和精力。近年来总是觉得疲倦。”“上次谈话时,我说过早已厌于应酬、只求清净的话,指的是不乐意与那帮无聊之辈交往。”[22]

伪造出了第三、四批抄件,陈明远十分得意:“好在晚年郭沫若还是多少留下了一些发自内心的文字和话语,虽说一鳞半爪,也隐约能够窥见真身。人们从他那‘怆恼的面孔’底下,似乎还能依稀辨认出深深压抑的‘内心的忏悔’,和一声声无可奈何的呻吟。”[23] “郭沫若”在这些伪信中批评《百花齐放》,但陈明远忘了,他在回忆录中却又让“郭沫若”说:“我对于新诗的发展、诗歌新形式的探讨问题,一直在关心着、思索着。《百花齐放》就是尝试发展新体诗的一种格律”[24]。同时,陈明远还冒了一个大险,史学研究中讲究孤证不足为凭,郭沫若在留下的文字中从来没有表现出对新中国和他的新诗创作如此恶意的批评,倒是和这些文字完全相反的表述在郭沫若的诗文中处处可见,严肃的历史学者对这些孤证不得不打一个大问号。所有这些矛盾、突兀,不仅处处表明这些抄件为伪,也印证了我在上文中提出的陈明远伪造信件的时间和动机。

以伤痕记忆者的语气说话的“郭沫若”当然符合丁东们的需要。丁东兴奋地说,他等待的“窗口出现了,这就是90年代发现的一批他写给陈明远的信。”他仿佛发现了通往新中国历史的新航线,就连那位大红大紫的郭沫若,对新中国历史和文化也跟他们抱着相似的看法。有了这位大人物做“知已”,丁东当然欣喜若狂。他翻遍《郭沫若书信集》,“感到只有写给陈明远的信最为特殊,堪称摘下面具,口吐真言。”[25] 当王戎笙等人质疑这些抄件的真实性时,丁东撰文为陈明远辩解,倒不是因为他有手迹去证明这些抄件的真实性,而是因为:“郭沫若晚年的著作很多,通信的对象也很多,但很少在文字中吐露心迹。而在与陈明远的通信中,却多处吐露心迹。”[26]

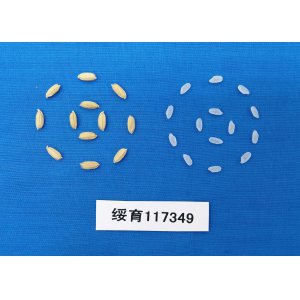

《百花齐放》书影 《新华颂》书影

丁东的话代表了一种普遍的渴求,他们太需要第三、四批抄件了。李辉回顾自己阅读郭沫若作品的感受时说:“如果把郭沫若的作品,按照编年史的方式选编出来,一定会给人们一个非常强烈的刺激。一方面,读者能够从郭沫若每年创作的代表作品,看到这位才华横溢的文人,如何出色地在诸多领域取得瞩目成就;另一方面,还能够感叹一个人的一生,前后居然有着那么大的反差,人的个性居然会以一种难以想象的方式得到彻底改变。郭沫若用作品也用他的一生,为后人留下了一个巨大的思索空间。”李辉苦苦思索而不得其解的这“难以想象”的“彻底改变”,终于从第四批抄件中找到了答案:“如果不是读到《文汇报》(一九九三年三月十日)上发表的《新发现的郭沫若书简》(致陈明远),我的思路也许不会那么快地从周扬走到这里,更不会把当年的费解重新拾起,让这样一个棘手的、难以理解透彻阐述透彻的题目,走上我的笔端。”[27] 谢泳深感郭沫若研究“很少深入到他的内心世界”,而第三、四批抄件的出现,“就隐隐约约透露出了郭沫若内心世界的另一面。”“读后让人感到历史人物是多么的复杂。这些书信虽然带着那个时代的历史痕迹,但从中也透露出不少郭沫若的无奈。”他希望“通过大量的资料的收集和分析”,“尽可能地接近他的内心世界,让更多的人了解一个知识分子是在怎样的历史巨变中丧失了自己的个性,或者说压抑了自己的天性而去盲从,虽然对自己的所为有认识,但连自嘲的机会都没有,这是很痛苦的。”[28] 这充分说明,第三、四批抄件大大满足了某些研究者的需要,他们甚至希望有更多类似的材料出现。

当我们明白了第三、四批抄件是在陈明远为了自圆其说及丁东们千呼万唤之下产生的时,我们也许就会理解,为什么在郭平英、王戎笙等人已经事实确凿地证明这批抄件为伪的情况下,陈明远、丁东们还没有事实根据的反复诡辩,甚至将他们的一面之词收入《反思郭沫若》一书,后来又借助互联网反复炒作,流播甚广,导致很多人只知道有这批抄件,而不知道这批抄件为伪。

《反思郭沫若》内页

丁东等人在第三、四批抄件之上,塑造出符合他们需要的“晚年郭沫若”形象:表里不一、“逢场作戏”、谄媚、内心痛苦的悲剧“两面人”。“逢场作戏”最初出现在陈明远杜撰的郭沫若与他的谈话中。这被丁东大加发挥。丁东在大量引用第四批抄件后感叹说:“知道自己逢场作戏,又不得不逢场作戏;知道逢场作戏会遭到后人的嘲笑,又无法不让自己被后人嘲笑。随波逐流,随遇而安,放弃自我,迎合时尚。郭老内心的这种苦味,极为耐人深思。”[29] “郭老的悲剧在于,他不是没有自省能力,而是有心自省,无力自拔。”“他内心世界其实是极为痛苦。而他性格中软弱的一面,又加剧着这种痛苦。”[30] 陈明远,这位昔日深受郭沫若器重,并以“郭沫若学生”暴得大名的人,在伪造郭沫若信件的基础上议论说:“按我多年的观察,郭沫若在心理学分类上属于一种矛盾、多元(多重性)的人格型。一方面,外向、情欲旺盛、豪放不羁;另一方面,内藏、阴郁烦闷、城府颇深。一方面热忱仗义,另一方面趋炎附势。”他还借宗白华的嘴议论郭沫若1966年的“焚书”说:“哪里是什么凤凰再生?全是逢场作戏、支支吾吾蒙混过关。归根结底,无论是郭沫若还是巴金还是什么别的人,恐怕大半都是为了保全自己,屈膝求饶。这不是什么真忏悔,而是假忏悔和愚忏悔两结合。”[31] 鄢烈山在阅读第四批抄件后认为:“郭老在这批秘不示人的信稿中,流露的情绪是厌恶、厌倦、愤慨、自责、悔恨、担忧”,从中可以看出郭沫若“不加抑制的悲凉”、“苦衷”[32]。余杰认为郭沫若是“戏子的头儿”,“除了捍卫自己的利益之外,没有捍卫过别的什么”,“住了人家的房子骨头软”,“骨子里依然是奴隶”[33]。黎焕颐则认为晚年郭沫若“当驯服的奴仆丧失自我的道路”,“完全政治化”,“信仰人格神”[34]。这些看法其实本来就是他们在文革之后的时代思潮下已经形成了的,只是他们缺少过硬的证据,所以一直引而未发。现在,陈明远为他们提供证据了,于是他们纷纷撰文,对晚年郭沫若的鞭挞理直气壮。(未完待续)