九州大学

生体防御医学研究所 免疫ゲノム生物学分野の田中伸弥准教授、馬場義裕教授、大阪大学免疫学フロンティア研究センター分化制御研究室の伊勢渉特任准教授(常勤)、黒﨑知博特任教授(常勤、理化学研究所生命医科学研究センター兼任)らの研究グループは、エピゲノム制御因子Tetが、B細胞が有する“自己の組織に対する攻撃性”を抑えることにより、自己免疫疾患の発症を抑制していることを世界で初めて明らかにしました。

B細胞、T細胞といったリンパ球は、通常、細菌、ウィルスなどの微生物感染において、生体防御反応の中心的役割を担います。一方、生体内には、自己の組織に攻撃性をもつリンパ球

(自己反応性リンパ球)

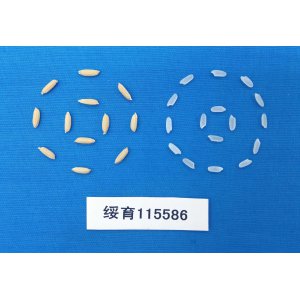

が存在することがわかっていますが、通常は、不活化されています。しかし、何らかの原因で活性化した場合、この異常活性化によって引き起こされる自己反応性B細胞-T細胞間の相互作用によって、自己免疫疾患が引き起こされることが知られています。これまで、どのようにして攻撃性が抑制されているのか不明でしたが、本研究グループは、Tet分子が、B細胞において、T細胞との相互作用を促進する分子の過剰発現を阻止することで、攻撃性を抑制し、自己免疫疾患の発症を防いでいることを解明しました(図1)。

マウス生体内において、Tet分子をB細胞でのみ欠損させることで、異常に活性化したB細胞が、脾臓等のリンパ組織に蓄積し、B-T細胞相互活性化を促すCD86分子を過剰に発現することを見出しました。さらに、このCD86分子機能を阻害することにより、これらリンパ球の異常活性化を抑制するばかりでなく、自己免疫疾患病態が改善することを証明しました。さらに、CD86分子の過剰発現は、Tet分子欠損によって引き起こされるエピゲノム転写抑制の破綻によって、起きうることを突き詰めました。今後、Tet分子または、その関連分子を標的とした新たな治療薬開発が期待されます。

本研究成果は、科学誌「Nature Immunology」に、6月23日(火)午前0時(日本時間)に公開されます。