过去,人们很难找到关于“全球植物现状”的权威说法、靠谱参考,因为这是一个长期的空白。然而从2016年5月开始,这个局面,有了巨大突破。

距离英国皇家植物园科学主管凯瑟琳·威利斯(Kathy J. Willis)在2016年全球植物现状报告发布会上发表上述“宣言”,已经过去整整一年。在2016年的这份报告里,超过80位科学家,花费一年时间,对地球现有的生物多样性、植物面临的全球威胁以及现有的政策和效果进行分析。

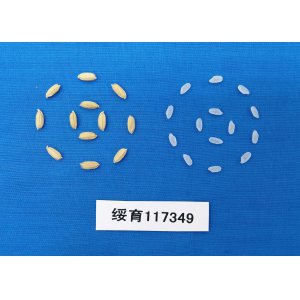

《2017年世界植物现状年度报告》公布的植物性食物来源数据

“2017年研究数据表明,80%的人类食物,植物界的17个科(families)就能提供。”

笔者注:同一份报告指出,至2017年为止,被发现及认证的植物共计452科。两个数据的对比发人深思:在满足基本生存需求之后,人类为何不能“放过”其他植物?

在2016年第一份“植物现状年度报告”面世之前,从未有过如此全面(尽可能覆盖全球范围植物)、权威(皇家植物园组织发起,全球科学家联动)、细致(关注多项细节)的植物界调研。

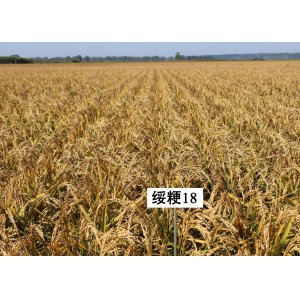

《2017年世界植物现状年度报告》:“2017年研究数据表明,每年约有3亿4千万公顷的植被被焚毁。”

笔者注:3亿4千万公顷,折合约340万平方公里,大约相当于536个上海的面积。

从连续两年的调研重点来看,“植物现状年度报告”三观很正:

1、尽可能兼顾人与自然/植物的平衡;

2、以人为本,却非人类至上;

3、尊重生物多样性,希望通过了解植物现状,反思、总结人类的功与过,探索、推进更合理的人与自然相处模式。

《年度报告》的对象,主要是全球维管束植物。简单说来,维管束植物就是除苔藓类、藻类之外,和人类一同生活在地球表面的植物们。

“体内具有专供运输物质的组织,体液在这些组织中可作快速的流动,从而达到运输的目的,这些组织就是维管束组织,拥有这些组织的植物被称为维管束植物。蕨类植物和种子植物都是维管束植物,而苔藓植物则被称为非维管束植物。”

(引用自台湾自然科学博物馆植物学条目)

《2017年世界植物现状年度报告》指出: “从2016年起截止至2017年3月,有29种新的秋海棠属(Begonia)植物被发现并获认证,它们大多数生长在马来西亚的丛林里。”

资料来源:stateoftheworldsplants.com

菊科(Asteraceae)毫无悬念摘得“人丁最兴旺家族”头衔,细想我们的日常生活,真的是天涯何处无菊科。

兰科 Orchidaceae,全科共含 28237 种

热带雨林是兰科植物的重要原生环境,目前地球上的热带雨林,还有许多未被细究的“谜之地带”,兰科的“增员”应该还有很大空间。

豆科Fabaceae,全科共含 20856 种,豆科堪称怪咖集中营

很多流行的“10大外星植物”、“20大恶魔植物”榜内

都能抓到豆科的家伙,当然也有诸如香豌豆、金合欢这样的著名美人

蕨类是相对于“开花植物”或“显花植物”而言的隐花植物,没有“花”这一器官。许多生活中常见的蕨类,如左图俗称“狼尾蕨”的骨碎补(Davallia mariesii)、右图的鹿角蕨属(Platycerium),都是水龙骨科(Polypodiaceae)蕨类。

“ 那些只含 1个物种的科,被称为 ‘单型科 ’(monotypic),目前全世界存活着 33个单型科植物。”

寂寞小王子银杏,其实有33个“天涯沦落人”

银杏科(Ginkgoaceae)就是著名的“单型科”:全科只有一个属,银杏属(Ginkgo);全属只有一个种,银杏(G.biloba)。你觉得单型科很寂寞;但如果你知道目前全世界有33个这样的家伙,会不会有被安慰到。

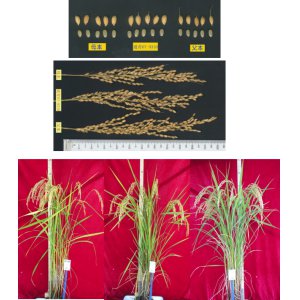

在整个维管束植物世界里,以科(families)为单位,药用植物绝对数量最多的前七名,如下:

图表来源:State of the Wolrds Plants 2017 stateoftheworldsplants.com

唇形科(Lamiaceae)全科共计7756种植物,其中1059种可作药用,比例为13.7%。伞形科(Apiaceae)全科4079种植物,586种可作药用,比例高达14.4%;虽然绝对数量只排第六,但相对比例是最高的。

另外,大戟科(Euphorbiaceae)和夹竹桃科(Apocynaceae)分别以863、858的绝对数量位居三、四,之后是第五名的锦葵科。毛茛科以434的数字挤进前七。

“来自全球143种数据库及出版物的数据显示,截止至2017年,共有41万5千8百多种植物源药物(plant-based medicines)注册登记在案。”

资料来源:State of the Wolrds Plants 2017,stateoftheworldsplants.com

世界第四大岛马达加斯加岛,堪称植物界的“世外桃源”。其上多达83%的植被,只生活在马达加斯加,当中包括5个“特有科”——即全科物种都只能在马达加斯加找到。

这样独特却脆弱的生态格局,也暗含隐忧。

踏遍天涯,只能在马达加斯加找到的旋花树科(Sarcolaenaceae)植物。全科约79个物种都只生活在马达加斯加。

气候变化问题日渐尖锐的今天,何种植物或拥有何种特征的植物更能赢得生机,也成为2017年度报告重点关注的对象。研究调查得出的阶段性结论是,那些与“水”息息相关的生理特征,是关键。

报告指出,较厚的叶片,有利于适应日渐升高的地球气温。深度生长的根系,有助于为植物搜获地表以下的水源。而木材密度,则更多与个体相关:那些生长速度更快的个体,往往拥有密度更高的木质结构。

Annona crassiflora是一种原产巴西的番荔枝属植物,它们厚而硬实的革质叶片特征,被年度报告点名表扬。

“截止至 2017年,确认为‘入侵植物 ’的物种,共有 6075 种。”

人们通常这样界定“入侵物种”(invasive species):

“如果一个物种被人为引入一个其先前不曾自然存在过的地区,并具备了在无更多人为干预的情况下在当地发展成一定数量的能力,以至威胁到了当地的生物多样性,成为当地公害,就可称之为‘入侵物种 ’。”

报告认为,入侵植物,是危害当地生态多样性的重要原因之一。去年的《植物现状年度报告》,统计的“入侵种”数量近5000;而今年,这个数字已经超过6000。

图文来源网络 如有侵权 请联系删除