3年时间,从小康坠入困顿,再到依靠一碗粥带领乡亲们踏上小康路,吕梁山石楼县的创业青年张云算是彻底活明白了。张云觉得这一切是团中央驻石楼扶贫队启蒙与赋能的结果。

“服务青年创业,让创业的星星之火燎原为脱贫奔小康的熊熊烈火,才能培育出深度贫困县持续发展的原动力。”队长孟利说。

不是钱的事,是思路

石楼县位于晋西吕梁山西麓、黄河东岸,是国家扶贫开发重点县,是山西省确定的深度贫困县份之一。1936年红军东征首战于此,毛泽东主席曾在此战斗和生活,并创作了《沁园春·雪》。

2017年,本地青年张云从省城太原返乡创业,按照预先设计,准备建一个小杂粮加工厂。

但是,事情从一开始就不顺,带着投资商来了一次石楼,说好的300万投资就没了。

“条件实在是简陋了,别的不说,光说交通吧,石楼到现在都没有一条高速公路。从县里到市里的几十公里,开车要两个多小时。”张云说,换作是自己,也不会往这么个陌生的山沟沟里投钱。

鞭炮也放了,秧歌也唱了,周围的人都知道老张家孩子回来建厂了,张云硬着头皮,用攒下的和借来的钱在裴沟乡桥子头村的一个小山沟里开始建厂。

2017年6月开始建厂,由于资金的捉襟见肘,一年后还没有建起来,手里的钱和父母给弟弟攒的结婚钱全变成了固定投资,陷进去100多万。

“最困难的时候,留在太原上学的两个孩子都没有补课的钱。”张云说,那时候,经常是在这边领上父母的退休工资,再到那边去给工人发工资,找人借钱维持生存成为一种常态。其实他心里也明白,企业这时候,去借钱是找死,不去借钱是等死。

2018年夏天,团中央驻石楼扶贫工作队队长孟利找到了还在四处借钱的张云。孟利的出现,让张云不再只顾埋头拉车,而开始抬头问路。

“你看看碾米企业在吕梁有多少个?靠粗加工能得好的又有几个?” 孟利的启蒙让张云陷入了思考。

按照张云原先的设计,“事业”的视野也就是做点红枣收购和碾米加工,他终于明白,太原老板撤资、融不来资和他办厂失败,其实不是钱的事情,是项目没盈利预期。

“我在超市站了两个钟头,发现谷类精细深加工产品有9个人过来买,一买就是几百块,我想入这行。”被打开思路的张云向孟利表达了自己改项的想法。

钱都不是事,是人才

开发一款消费者可简便易食的杂粮产品,农户生产原粮,企业搞深加工,做长产业链,做出品牌,带动乡亲们脱贫致富,沿着这一规划路径,代餐粥的概念在孟利和张云的碰撞下脱颖而出。

2019年1月,在工作队的帮助下,张云成立了山西青创农业科技有限公司公司,组建了金禾小杂粮农民专业合作社,请山西中医药大学的教授研制配方,注册了品牌“一碗粥道”,设计了“公司+合作社+村集体+贫困户”的扶贫模式,建立起了企业与贫困户、村集体的利益联结机制。

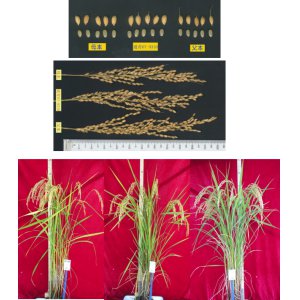

这一模式,为企业撬动了700多万元的各类社会投资,公司主打的产品,逐渐聚焦升级到核桃芝麻黑豆粉、红枣小米粉、红豆薏米粉三款方便粥品。

2019年,“一碗粥道”成为吕梁市十大名特优功能产品。三款拳头产品,一天可以生产2000多盒,一盒在市场上可卖到三四十元。

做好品控,做强品牌成为张云的新目标。团中央扶贫队将张云扶上马之后,则开启了送一程的新使命。

扶贫工作队为“一碗粥道”和另一个品牌“甜蜜网事”联系协调了人民优选、淘宝天猫店、京东商城等线上销售平台,对其产品推介展销。

队长孟利多次带领张云和“甜蜜网事”项目负责人前往国家商标总局、北京有关电商平台等对接品牌建设、推广有关工作。

“除了直播带货,我去年还上了综艺节目,现在每天都有上百单。”在扶贫队的孵化下,张云市场营销的作战能力越来越强。半年多时间产值和品牌价值均突破500万元,带动就业20余人,带动贫困户200余户。

“初衷很简单,为深度贫困县留住一个明白人,通过培育,让他成为县域不走的人才,并能依托一个自己设计的项目,引领带动一批群众脱贫致富,是实现小康和乡村振兴的更长久之计。”孟利谈起三次寻找张云,并一步步助力他起跑的事情时说。

不再是小粥品,是方向

随着“一碗粥道”的市场营销,其对杂粮产业和相关产业的带动力也逐渐凸显。

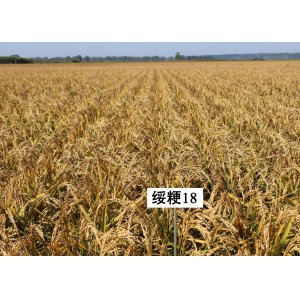

扶贫工作队队员胡志中介绍说,现在收贫困户的杂粮,每斤贵一毛钱。去年下半年,张云的加工厂“吃”掉了当地34万斤小杂粮,拉动了当地杂粮的种植业发展。

46岁的裴沟乡杨家坡村民靳凤明负责给企业从农户手中收杂粮杂豆,再也不用为收上杂粮如何往外运输发愁了,像靳凤明这样为企业做服务的农民有16个。

2019年底,在第四届国际创新创业博览会上,张云的“一碗粥道”与浙江义乌和北京的两家电商企业签约了4000万元订单。

由此,“一碗粥道”成为一个全国粥类产品优质品牌、成为深度贫困地区充满希望的青年创业品牌。

“保守估计可消化优质小杂粮300万斤。”孟利说。这意味着,在扶贫工作队的孵化下,山西杂粮产业从原粮到餐桌的破题之作,又多了一个新品类,品牌引擎石楼县杂粮产业做大做强成为现在进行时。

据介绍,像一碗粥道一样,团中央扶贫工作队围绕石楼农村创业青年普遍存在缺技能、缺资金、缺平台、缺渠道等困境,争取到中国创业就业基金会100万元支持,以石楼团县委为实施主体,培育和挖掘了20个农村青年创业重点项目,直接资助帮扶,石楼涌现出了花椒女、“甜蜜网事”等一批以创业引领带动乡亲们脱贫的青年才俊和线上品牌。仅此一项,就撬动2000多万社会资本投资,直接带动贫困户就业超过300人。

如“甜蜜网事”在扶贫工作队孵化下,不仅获得了地标认证,还通过了欧盟有机认证,通过引进善农“蜂农工匠”带动全县发展养蜂户244户,发展蜂群1.4万箱,产量达168万斤,在第四届国际创新创业博览会上,也签订了2000万元订单。

“找见明白人,进行启蒙和赋能的孵化,让他们精耕小产品,做出大文章,从而优化产业链,延伸价值链,是深度贫困县青年创业和扶智扶志有机融合的最现实路径。”孟利说。