近日,农业部区域性种子制假售假专项治理打击行动座谈会在湖北襄阳举行,并启动了河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、湖北、陕西等11个省份区域性种子制假售假专项治理打击行动。

据了解,此次行动将突出重点区域,采取有声势、有力度、有实效的硬措施,坚决遏制未审先推、套牌侵权种子流入市场,斩断制假售假产业链。农业部种子管理局局长张延秋及11个省份农业部门负责人参加了座谈会。

2014年底,据媒体报道,豫鄂冀交界地超过审定范围的黑种子、假种子盛行。根据我国现行《种子法》规定,相邻省审定的品种,未经审定或者合法引种程序,即属于超审定范围的“黑种子”,经营、推广应当审定而未经审定通过的种子的,由县级以上人民政府农业、林业行政主管部门责令停止种子的经营、推广,没收种子和违法所得,并处以一万元以上五万元以下罚款。

在行业人看来,黑种子是品种审定制度和品种生态区域性相矛盾的结果。中国农科院种业专家佟屏亚在接受媒体采访时曾指出,每个品种都有相对适宜的生态区域,相邻省份交界地带往往同为一个生态区域,但在品种审定的实际操作中,一些省份往往简单地以行政边界为红线,而不是从地理位置、气候条件和品种特性来划定其适播区域,如此做法必然与农作物实际的生态区域形成差异,于是两省或几省交界地带很容易出现黑种子怪现象。

部分省际交界地区种子市场未审先推、套牌侵权等问题不仅损害了农民利益和品种权人合法权益,也给农业生产安全带来了风险。为重点解决区域性种子市场混乱问题,农业部决定在上述11个省开展区域性种子制假售假专项治理打击活动。

农业部办公厅关于开展区域性种子制假售假专项治理打击行动具体措施

加强品种清理整顿。将相同生态区的省际交界地带作为重点监管区域,开展品种摸底清查,迅速摸清重点区域内适宜品种的种植情况,创新品种审定管理机制,加快对优良品种的引种和审定进度。在购种季节加强宣传引导,以省为单位公布适宜本地种植的审定品种目录,以县为单位发布适宜本地种植的审定品种信息。

严格种子市场监管。对于重点监管区域,全面启动种子制假售假专项治理打击行动,清查重点区域内所有市场、门店及销售品种,严防未审先推、套牌侵权、来路不明的非法种子入市下田。对列入监管黑名单的企业、门店和市场,要紧盯不放,一旦获得制假售假的违法证据,要坚决依法从严处理。

严查大案要案。加强部门和跨区联合执法,加大对种子大要案的查处,并以大要案为突破口追查并捣毁制假售假产业链。各级农业部门要定期通报曝光本辖区的种子大要案件,实现案件查办信息及时公开,坚决杜绝有案不查、大案不移、以罚代刑等行为,加大案件查处力度,形成对不法分子的威慑。

健全监管长效机制。积极推进建立品种身份标识制度,推动品种管理制度改革,扩大可追溯试点范围,推行种子委托经营,探索解决未审先推、套牌侵权等市场乱象的治本之策。

落实属地主体责任。加强组织领导,强化培训指导,规范执法行为,改善检测条件和执法装备,保障工作经费,加强种子执法队伍建设,提高执法效率和水平。建立行政纪检问责机制,对执法机构不作为、慢作为或乱作为的,依法追究行政责任,对包庇、纵容制假售假的,进行党纪政纪问责。

2015年农业部规范种子市场采取的措施

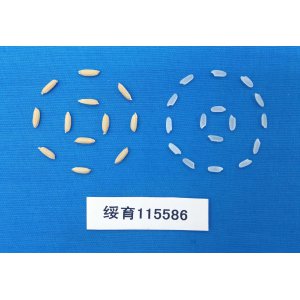

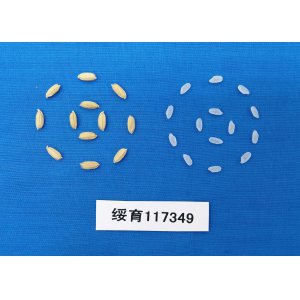

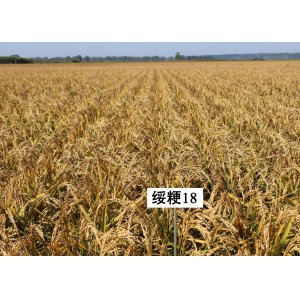

1月9日,农业部发出《关于开展2015年农作物种子企业监督检查行动的通知》,各级农业行政主管部门要对本辖区内从事玉米、水稻(含杂交稻和常规稻)、棉花种子生产经营企业开展监督检查,检查生产经营资质,检测品种真实性和种子质量,并要求4月底前农业部全国农作物种子质检中心将农业部抽查样品的品种纯度田间鉴定结果报送农业部种子管理局。

1月16日,农业部发出《关于进一步加强种子市场监管工作的通知》,进一步加强种子市场监管,持续开展打击侵犯品种权和制售假劣种子行为专项行动,力争通过3-5年的有效整治,推动种子市场秩序实现根本性好转,切实保护农民利益,保护品种创新积极性,保障农业生产用种安全。

1月19日 ,农业部办公厅印发《2015年打击侵犯品种权和制售假劣种子行为专项行动实施方案》的通知,将采取企业监督检查、市场专项检查、制种基地检查、品种清理退出、案件查处及公开、完善长效机制等措施,持续时间一年。

1月21日,农业部、公安部、国家工商总局在北京召开的打击侵犯品种权和制售假劣种子行为专项行动视频会议,三部委将继续开展种子打假专项行动。农业部副部长余欣荣在会上强调,种子打假要按照标本兼治、综合治理的原则,持续开展种子打假专项行动,保持严查严打的高压态势,努力确保农业生产用种安全。农业部副部长陈晓华主持会议。

3月10日,农业部在湖北省襄阳市启动11个省份区域性种子制假售假专项治理打击行动。会议强调,行动要突出重点区域,采取有声势、有力度、有实效的硬措施,坚决遏制未审先推、套牌侵权种子流入市场,斩断制假售假产业链。