提到农业知识产权,对于多数人来说是比较陌生的,这也是长期以来未能引起广泛关注的一个领域。随着现代农业的迅速发展,我国农业知识产权问题正逐渐为社会各界所重视。作为综合性的产业部门,农业和其他产业相比较,所涉及到的知识产权的类型并不缺项,甚至更多。除了专利、商标、著作权等传统意义上的工业知识产权以外,在农业领域还有一项独特的知识产权,就是植物新品种权。

概况

所谓植物新品种,是指经过人工培育的或者对发现的野生植物予以开发,具备新颖性、特异性、一致性和稳定性并有适当命名的植物品种。植物新品种权是国家审批机关依照相关法律法规授予完成新品种选育的单位或者个人生产、销售、使用该品种繁殖材料的独占排他权。对植物育种人权利的保护,保护的对象不是植物品种本身,而是植物育种者应当享有的权利。

目前,我国已经初步建立了有关植物新品种保护的法律体系。1997年3月20日,国务院颁布了《中华人民共和国植物新品种保护条例》(以下简称《条例》),同年10月1日开始施行。1999年4月23日,我国正式加入《国际植物新品种保护公约》。此后,陆续颁布了《中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则》农业部分和林业部分。2000年7月8日,第九届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过了《中华人民共和国种子法》。

据了解,目前多数国家通过特别法来保护植物新品种,只有少数国家对植物新品种在专利范围内提供保护。美国对其保护自成一体,将专利法与特别法结合起来对植物新品种给予保护。我国《专利法》明确将植物新品种排除在专利保护范围外。

有关资料显示,即使在美国等可以利用专利权保护的国家,植物新品种也仅能获得实用新型专利权,而不能获得发明专利权或外观设计专利权。这主要是因为植物新品种和发明专利之间存在着本质属性的不同。植物新品种不属于发明创造,只是对现有植物的改造。植物新品种是对自然界原有产物的改进和利用,不是人们创造出来的一种全新的产物,因而不具备专利法意义上的创造性,故专利法规定对其不授予发明专利权。专利法上所称的发明创造,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。植物新品种和发明专利比较,前者是改造,后者是创造;前者是结果,后者是程序;前者保持稳定性,后者追求发展性。

但二者之间又存在一定的联系。据中国农业科学院农业知识产权研究中心副主任宋敏介绍,随着现代生物技术的发展,转基因技术在农业领域得到广泛应用,从最先的基因分类,到基因克隆、基因修饰、基因转化,最后培育出新品种。这样一个过程,把农业技术跟其他工业技术一样,形成了一个由众多人参与的综合技术体系。在这样一个体系当中,最后培育出来的新品种,实际上包含着非常复杂的知识产权问题。从遗传资源里面分出来的功能基因,还有对这些基因的装饰,可以申请基因专利,分类技术、装饰技术本身也可以申请专利。当然到了转化体以后,在有些国家也是可以申请专利的。最后转化体培育出的新品种,这个新品种本身也可以单独申请形成一个知识产权,即植物新品种权,在品种权里面实际上又包含着专利的问题,遗传资源的问题。这也是农业知识产权当中一个非常重要的特征。

现状

在实施《条例》和加入国际植物新品种保护联盟(UPOV)以来的十多年间,我国的农业植物新品种保护工作在激励育种创新、提升种子产业核心竞争力和服务现代农业发展等方面取得了显著成效。据农业部植物新品种保护办公室公布数据显示,从1999年起,我国品种权的申请量和授权量快速增加,截至2010年7月,我国受理植物新品种权累计申请量达到7144件,授权量达到3251件;申请人范围涵盖国内30个省市自治区和14个国家。其中,1999年的申请量仅115件,2009年攀升到992件,较上年增长14%,创历史新高。

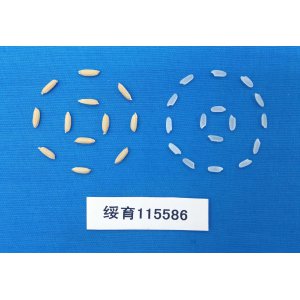

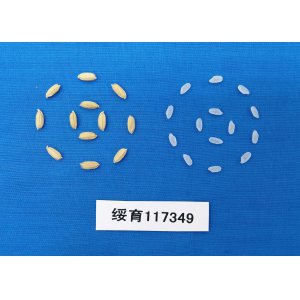

目前我国只保护授权品种的繁殖材料。任何单位和个人没有得到植物品种权人的许可,不得以商业目的生产或者销售授权品种的繁殖材料,不得以商业为目的将授权品种的繁殖材料重复使用于生产另一种品种的繁殖材料。繁殖材料是指可繁殖植物的种植材料或植物体的其他部分,包括籽粒、果实和根、茎、苗、芽、叶等。

由于一些制度方面的原因,我国现在植物新品种的申请当中主要是集中在国内申请。据统计,2008年中国在国外的申请只占总申请量的2%。在国外基因的申请当中,中国抗虫基因占9%,除草基因占了20%左右。转化体是非常重要的知识产权,现在主要的商业化转化体大多被国外跨国公司所掌握。

从地域分布上来看,品种权的申请主要是分布在东部沿海地区,西部地区申请量相对比较少,这与各地经济发展水平和研发实力是相一致的。

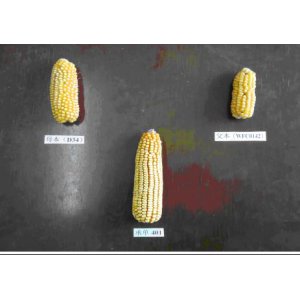

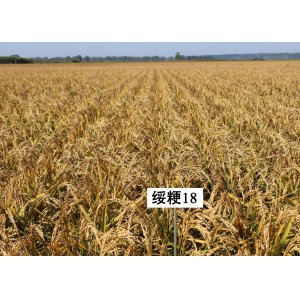

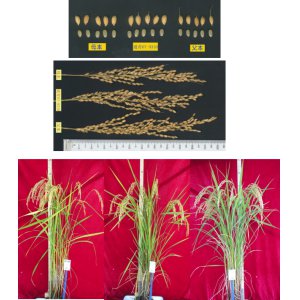

我国植物新品种保护工作是由农业部和国家林业局两个部门来进行的。农业植物新品种包括粮食、棉花、油料、麻类、糖料、蔬菜(含西甜瓜)、烟草、桑树、茶树、果树(干果除外)、观赏植物(木本除外)、草类、绿肥、草本药材、食用菌、藻类和橡胶树等植物的新品种。农业部植物新品种保护办公室负责农业植物新品种的审查和其他的有关事务。到目前为止,共发布了8批农业植物新品种保护名录。农业部科技发展中心植物新品种保护处高级审查员陈红博士表示,不断增加的优良新品种促进了农业生产发展。特别是《条例》实施前和实施后,整个品种选育的数量有了明显的提升。十大玉米授权品种占到全国玉米品种的32%,“超级稻计划”选择的100%均为授权品种。授权品种成为粮食增长的主要力量,在保障粮食安全、带动农业发展和促进农民增收方面发挥着日益重要的作用。

另据国家林业局植物新品种保护办公室龙三群处长介绍,根据《条例》的规定,参照国际上大多数国家的做法,我们对保护的品种要先分种属,提出保护名录,在保护名录中的新品种才能申请保护,国家林业局分四批共公布了78个种属,主要是林木和观赏植物等。从历年的申请数量来看,发展速度还是比较快的,截至2010年共受理林业植物新品种申请723件,其中花卉占77.5%,林木占13.3%。根据农林两部门在植物新品种保护工作上的分工,国家林业局负责林木、竹、木质藤本、木本观赏植物(包括木本花卉)、果树(干果部分)及木本油料、饮料、调料、木本药材等植物新品种保护工作。具体的管理机构是2000年成立的国家林业局植物新品种保护办公室

问题

据宋敏介绍,目前国内在植物新品种方面主要存在三个问题,一是从创造主体的问题,二是知识产权的质量问题,三是权利保护问题。

在农业知识产权创造主体当中,科研单位占据相对优势的地位,而农业企业还没有成为农业知识产权创造的主体。比如,种子行业本应该是最富有创造力的,但目前国内的种子企业资本规模都相对较小,全部企业加起来还抵不上孟山都一家公司,其中真正具有科研创造能力的只有1.5%,在品种权申请中企业的申请量只占33.2%。并且,国内单位一、两百件申请量已经算最多的,这样一个水平跟国外的跨国公司比较差距是很大的。

宋敏表示,现在主要的问题就是怎样构建一个桥梁机制,把科研单位创造的知识成果转移到企业当中,但这其中涉及到公共投资的知识产权的归属问题。根据相关规定,公共投资的科研成果知识产权,除涉及国家利益以外,都归完成单位所有。这样一来,在农业领域出现了知识产权的浪费和流失问题,科研单位考虑更多的是完成项目,对知识产权本身的转化积极性并不高。另一方面,由于产权界定不清,还存在一个公共科研单位和企业之间的恶性竞争问题。因为研发成本不平等,科研单位自己办种子公司,生产种子在市场销售,和企业自己研发出的成果在市场上竞争,这也是导致种子公司侵权的原因,拿着国家公共财政搞的成果在市场上卖,当然是侵权的。

关于质量问题,一是我国的品种权申请结构很不均衡,大田作物占绝对优势,达到80%以上,特别是水稻和玉米占申请量的大部分,而像花卉、蔬菜、水果等等这些国外现在主攻的一些高附加值的领域,我们的品种权申请量相对很少;二是在品种权申请当中,现在商业装饰性的品种较多,原创性的品种较少,在专利申请当中也存在同样状况,主要是由外观设计申请比较多,而发明专利的申请相对很少。

为什么会出现装饰性品种多的情况?宋敏分析认为,这要从制度上寻找根源,例如《条例》中对品种权保护的水平相对偏低。另外在生物技术领域当中,现在使用新的技术领域的植物新品种保护技术还没有进行相应的调整,主要像遗传资源的问题。另外,对利用新品种生产的材料进行加工以后,产生加工品的衍生保护的问题,这些在制度当中都有待进一步完善。

保护

由于植物新品种培育投入大,且培育周期长,一般要10到15年,甚至更长时间,一些单位和个人不肯为此付出,因而选择了走“捷径”,如此可以较少的投入而获得更多的商机及丰厚的利润。

利益的驱动使得侵犯品种权的行为时有发生,不仅侵权形式多样,侵权主体亦很复杂。侵权单位一般都是直接与制种乡镇或村签定合同,再由村里落实到户,签定合同不在当地农业行政部门备案,也不办理生产许可证。因侵权品种长在田里无法转移,往往是侵权物好找,但实施侵权的行为人不好找,而找不到侵权人就无法追究其责任。有的侵权人将授权品种改头换面,即将授权品种的名称改为其他名字,以“自己培育”的名义去审定、销售,甚至申请品种权。这种案例因其隐蔽性强也成为维权打假工作的难题。更有甚者则是直接造假,即直接仿制授权品种的外包装和内标签,达到以假乱真的目的,此种维权打假难度在于真伪难辨,无法及时掌握侵权动向和范围。经营中侵权的取证工作难度还表现在侵权发票难以为证,库存数量难以掌握等等。

专家表示,农业知识产权的侵权问题比其他行业显得更为严重,特别是植物新品种侵权情况比较普遍,其中的原因是多方面的。首先是农林产品自身的一些特点,比如林木新品种繁殖容易、苗木培育简单,且多是靠无性繁殖,一片叶、一根枝,就能在短时间内大量繁殖、大面积扩散,保护起来非常困难。其次是因为农业有其特殊性,是在开阔的空间进行生产,不像工厂有相对密闭的空间进行保护,所以很容易发生侵权现象,在很多地方发动农民偷材料的情况非常普遍。尤为重要的一点是,社会上对新品种保护的认识不足,育种者对新品种保护制度也了解不多、不深,而广大农村地区的知识产权意识又相对比较薄弱,有些人对于此类侵权非但不以为然,还提出极其荒谬可笑的观点,称“谁让你姑娘长得这么漂亮?”等等这些都造成了保护力度不够。

为此,有关部门正在不断加强行政执法力度。据陈红博士介绍,农业部积极探索品种权行政执法模式,先后在全国22个省市开展农业品种权行政执法试点,同时对玉米、水稻还建立了D N A快速鉴定技术标准,为快速查处品种侵权案件奠定了非常重要的基础。截至2008年,全国各级农业行政机关共查处各类品种权案件1123件,从2009年开始主要采取了“种子执法年”和“双打”专项行动,2010年查处了100多件案子,金额达到3000余万元。当然,实际上的数据远远比这个大,这也从另外一个角度反映了农业知识产权侵权的严峻现实。

之所以出现执法效果不理想的情况,究其原因,一是相关的法律法规及配套措施不完善,特别是《植物新品种保护条例》经过多年的实施暴露出很多问题,特别是在行政执法方面的规定不具体、不明确,操作性不强;二是存在举证难的问题,在品种权侵权当中举证的难度非常大,主要是因为时效性很强,种子生产受季节限制,一旦那几天生产期过了以后,再举证就很困难,这需要从制度上进行一些创新;三是侵权查处的措施相对比较单一,处理的力度比较轻;四是行政执法能力亟待提高,各个地方行政执法中的尺度、标准不统一,执法人员的素质参差不齐;五是《条例》中没有关于侵犯品种权的刑事责任规定,在《刑法》中也没有将侵犯品种权纳入刑事处罚,这也是导致侵权成本低的重要原因。

龙三群介绍了两个有关林业植物新品种的典型案例,从中可以看出很多问题。一个是河北省林科院培育的“美人榆”,在十多个省区遭到数百家苗木生产企业侵权。他们的维权过程非常辛苦,也遇到许多困惑,幸运的是取得了一定的成效。目前已与部分侵权企业达成了和解协议,得到了赔偿,并确立了授权关系,使之成为合法的生产商。另外一个是河南省林科院培育的“红叶杨”,也在多个省份遭遇了严重侵权。品种权人向当地公安局报案,公安局说《刑法》上面查不到品种权的刑罚问题,后来以盗窃罪将侵权人拘留了半年。

从司法实践角度来看,虽然现在有关植物新品种的纠纷案件很多,但由于目前许多法官和律师对品种权的特点并不是很熟悉,对具体的操作自信心不强,因此撤诉的案件不少。中国法院网上公布出来的相关案件中有相当一部分是以撤诉、和解方式结案,品种权人的合法权益没能得到有效保护。该领域急需增加基础知识和相关法律方面的研究。

重庆市五中院民三庭副庭长杨光明坦言:“对于从事知识产权审判工作的法官来讲,相比专利、商标、著作权及反不正当竞争等领域,我们对于农业知识产权,特别是在植物新品种审判的研究还不够深入。在司法实践当中,植物新品种的案子,一是数量不大,二是分布不均匀。例如像四川、山东以及河南是属于农业大省,这些地方的品种权多一些,纠纷也会多一些,反映到司法层面的问题自然也相应较多。相比之下,其他省份植物新品种的案件数量都是非常少的,而且很多案件是通过调解的方式来解决。在植物新品种司法保护方面,最高法院到目前为止有两个比较详尽的司法解释,一个是关于植物新品种的,另一个是关于植物新品种侵权的,这两个司法解释对于人民法院审理此类案件提供了很详尽的法律规则。司法解释中涉及到证据保全以及禁令等临时保护措施的规定,但是因为案子很少,申请人来申请采取这些措施的也就更少。关于刑法保护的问题,这一块确实还没有一个像侵犯专利权、商标权、著作权这样的罪名。现在实践当中一般是参照生产、销售伪劣种子罪或伪劣产品罪之类的罪名进行刑事保护。”

为此,有专家建议,应从三个方面完善我国植物品种权立法:一是在立法层面上,将现行的《植物新品种保护条例》上升为《植物新品种保护法》;二是实现植物新品种权的刑事保护与《刑法》相关规定的一致性,加大侵犯植物新品种权犯罪的处罚力度,在《刑法》中增加侵犯植物新品种权罪;三是保持植物新品种权立法与《种子法》、《农业技术推广法》以及《专利法》的协调和衔接.